每个节气的时间,含义和风俗

时间:公历5月5日前后。含义:播种的季节来临。风俗:祭拜土地神,感谢土地神赐予丰收。立夏:时间:公历6月7日前后。含义:夏季的开始。风俗:吃樱桃或粽子,庆祝夏季的到来。小满:时间:公历5月21日到22日之间。含义:作物开始饱满。风俗:吃苦瓜,寓意苦尽甘来,希望新的一年顺利。芒种:时间:公历6月6日前后。

以下是我对每个节气的描述,包括时间、含义和风俗。立春:时间在每年的公历2月3日到5日之间,含义是春季的开始,标志着冬天的结束和春天的到来。风俗包括人们会吃春卷和萝卜,因为咬春寓意着迎接新的一年。雨水:时间在公历2月18日前后,含义是降雨开始增多。

立春:立春标志着春天的开始。立是“见”的意思,春是“蠢动”,意味着植物开始有生气。此时太阳黄经达到315°,是二十四节气的第一个节气,象征万物复苏,大地春回。雨水:雨水节气表示此后我国广大地区将停止期降雪,开始下雨。

夏至、冬至——合称“二至”,表示天文上夏天、冬天的极致。“至”意为极、最。夏至日、冬至日一般在每年公历的6月21日和12月22日。 春分、秋分——合称“二分”,表示昼夜长短相等。“分”即平分的意思。这两个节气一般在每年公历的3月20日和9月23日左右。

“分”即平分的意思。这两个节气一般在每年公历的3月20日和9月23日左右。 雨水——表示降水开始,雨量逐步增多。公历每年的2月18日前后为雨水。 惊蛰——春雷乍动,惊醒了蛰伏在土壤中冬眠的动物。这时气温回升较快,渐有春雷萌动。每年公历的3月5日左右为惊蛰。

《四季中国》之春季主要介绍了中国不同地方在春季六个节气中的风俗和活动,以下是详细内容:立春 节气含义:“立”是“开始”之意,“春”代表着温暖、生长。拍摄地点:贵州石阡县。

中国二十四节气的由来和含义

1、含义:二十四节气是我国古代历法的重要组成部分,反映了地球绕太阳公转时地球上春夏秋冬四季的变化。古人根据太阳一年内的位置变化以及所引起的地面气候的演变次序,将一年三百六十五又四分之一的天数分成二十四段,分列在十二个月中。二十四节气的名称大都反映物候、农时或季节的起点与中点,例如立春表示春季的开始,雨水表示降雨开始、气温渐升,夏至则表示炎热的夏天来临等。

2、二十四节气是我国古代劳动人民根据长期的自然观察和农业生产实践总结出来的一套指导农事活动的历法体系,它精确地反映了自然界的气候变化和季节更替规律,是中华民族传统文化的重要组成部分。

3、具体由来:二十四节气是根据太阳在黄道上的位置来确定的。将黄道分成24个等分,每个等分约15度,每个节气反映了自然界和农作物生长过程中的重要变化。如春分、秋分表示昼夜相等,夏至、冬至则分别是白天或黑夜最长的日子;清明、惊蛰等节气则反映了物候现象和气候变化。

4、二十四节气起源于黄河流域的春秋时期,是古代汉族劳动人民智慧的结晶,其设立反映了自然季节的转换与农业活动的节律,每个节气都有其独特的含义。由来:二十四节气最初只有仲春、仲夏、仲秋、仲冬四个节气,随着人们对气候和物候规律的深入观察,逐渐发展和完善。

5、二十四节气的由来 二十四节气起源于黄河流域,其创建是基于这一带的气候和物候特征。早在春秋时期,我国就已经确定了仲春、仲夏、仲秋和仲冬四个节气。到了战国后期,《吕氏春秋》中记载了立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至等八个节气名称。秦汉年间,二十四节气体系已完全建立。

6、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。这些节气反映了自然界中气候、物候等方面的变化规律。文化意义:二十四节气是中华民族悠久历史文化的重要组成部分,凝聚着中华文明的历史文化精华。它不仅是中国古代一种用来指导农事的补充历法,还蕴含着丰富的文化内涵和民俗传统,对人们的生产、生活产生了深远的影响。

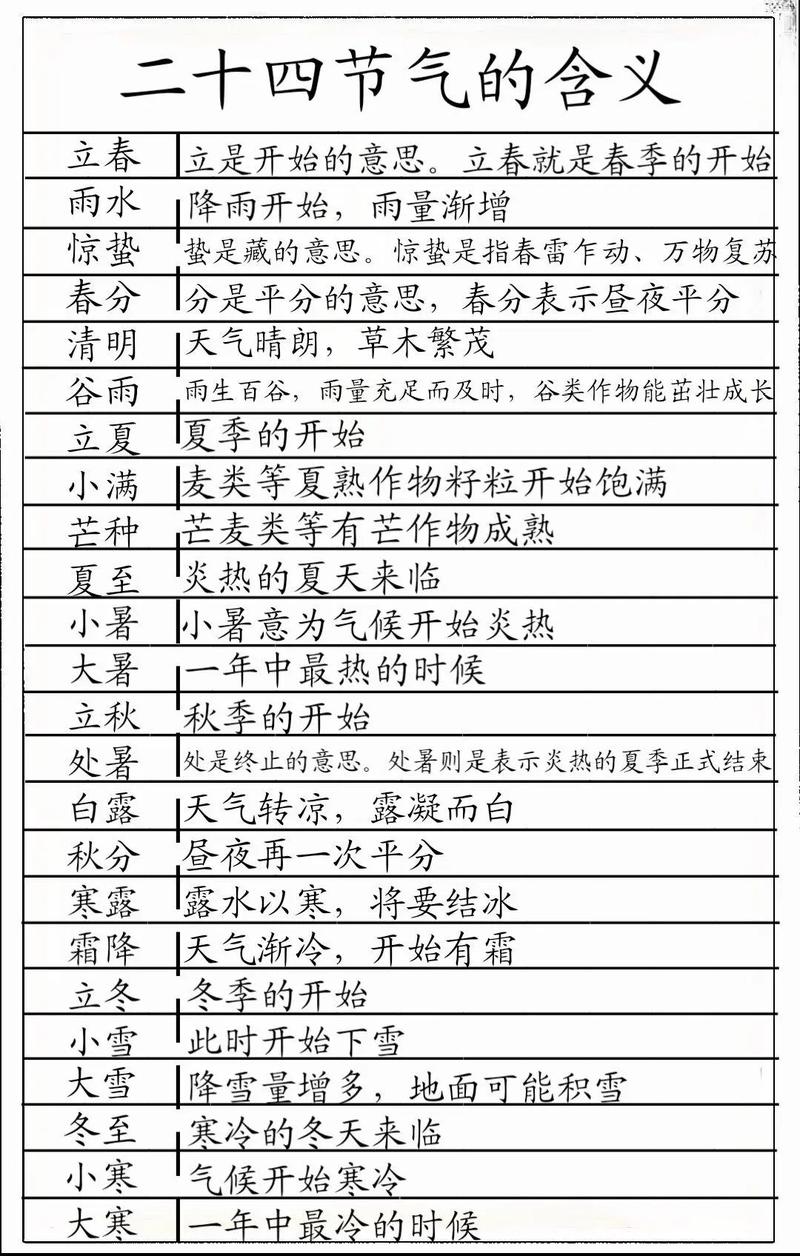

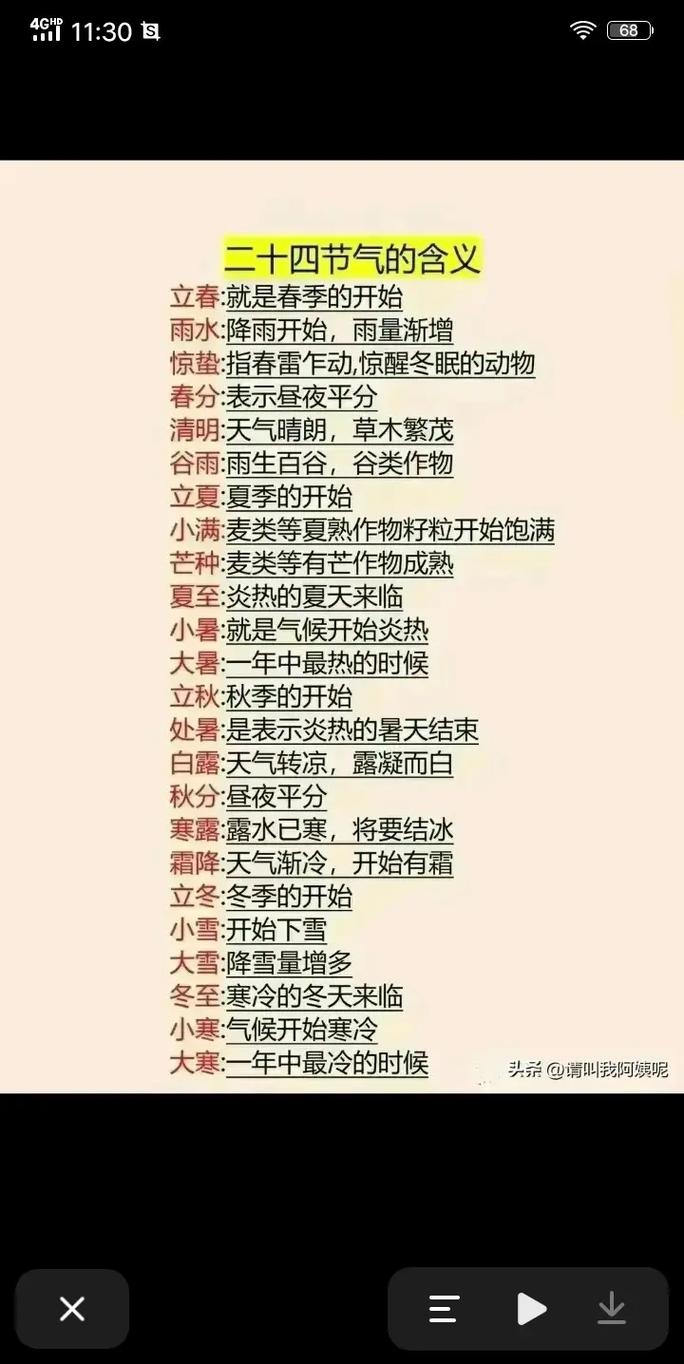

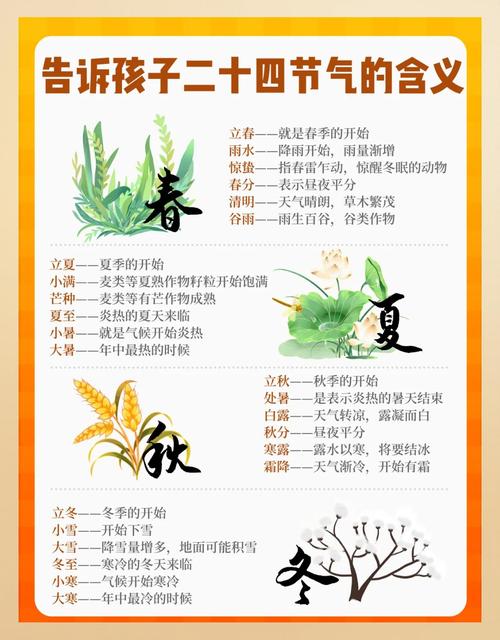

24节气的含义与寓意24节气名称的简要解释

大寒:大寒是二十四节气中的最后一个节气,标志着冬季的结束和春季的到来。它代表着大自然进入了最温暖的季节,天气逐渐变得温暖和湿润。在古代中国,大寒是一个庆祝丰收的节日,人们会举行祭祀活动,祈求五谷丰登和家庭平安。

立春:立春标志着春天的到来,万物复苏,生机勃发。这一节气鼓励人们抛开冬日束缚,迎接新春的希望。 雨水:雨水节气带来了期盼已久的降雨,滋润万物,促进生长。它象征着生命之源,是自然恩赐的体现。 惊蛰:惊蛰意味着春雷响动,惊醒了冬眠中的生物。

二十四节气介绍简短 立春:春季的开始,天气逐渐转暖,大地开始苏醒。雨水:降水量增加,雨水逐渐取代了雪水,预示着春雨的到来。惊蛰:春雷开始轰鸣,蛰伏的昆虫开始苏醒,活动频繁。春分:昼夜平分,阳光直射赤道,标志着昼长夜短、气温回升。清明:传统的祭祖和扫墓节日,也是春天草木生长最旺盛的时候。

节气所代表的含义 立春:春季开始。雨水:降雨开始,雨量渐增。惊蛰:春雷乍动,惊醒了蛰伏在泥土中冬眠的动物。春分:分是平分的意思,表示昼夜平分。清明:天气晴朗,草木繁茂。谷雨:雨量充足而及时,谷类作物能够茁壮成长。立夏:夏季的开始。小满:麦类等夏熟作物籽粒开始饱满。

二十四节气的含义

1、反映四季变化的节气:立春:春季的开始,表示新的一个轮回已开启,万物起始、一切更生。春分:春季的中点,平分春季,此时昼夜几乎等长。立夏:夏季的开始,标志着万物进入旺季生长的一个重要节点。夏至:夏季的中点,太阳直射地面的位置到达一年的最北端,北半球各地的白昼时间达到全年最长。

2、惊蛰:春雷乍动,惊醒了蛰伏在土中冬眠的动物。这个节气表示春雷始鸣,气温回升,昆虫萌动。春分:表示昼夜平分。这一天昼夜几乎等长,也是春季九十天的中分点,平分春季。清明:天气晴朗,草木繁茂。这个节气既是扫墓祭祖的肃穆节日,也是人们亲近自然、踏青春游、享受春天乐趣的节气。谷雨:雨生百谷。

3、二十四节气,是中国古代农耕文化的产物,它科学地揭示了天文气象变化的规律,将天文、自然节律和人文内涵巧妙地融为一体。每一个节气都对应着太阳在黄道上每运动15°所到达的特定位置,从而反映了季节、物候、气候等多方面的变化。

【中国传统文化】一句话解释24节气的含义

1、节气含义一句话解释:二十四节气是中国古代农耕文化的产物,它反映了自然界天气的变化,并用以指导农业耕作,每个节气都有其独特的含义。立春:春天开始,万物复苏的时节。雨水:气温回升,降雨开始并逐渐增多的节气。惊蛰:春雷初响,惊醒蛰伏动物的时节。春分:昼夜平分,标志着春季已过半,气候温和。

2、二十四节气揭示了一年中四季轮回的自然规律,并为农事活动提供重要指导: 立春:春季的开始,万物复苏生长。 雨水:标志着冬季结束,春季到来,气温回升,雨水渐多。 惊蛰:春雷响起,冬眠的动物开始苏醒。 春分:昼夜平分,气温冷热平衡。 清明:气温升高,天气晴朗,草木茂盛。

3、二十四节气揭示四季轮回,指导农事。立春,春始万物生。雨水,冬尽春来,气温升,雨渐多。惊蛰,春雷响,冬眠动物苏醒。春分,昼夜等,冷热平衡。清明,气温高,天气晴,草木茂。谷雨,雨生百谷,降雨充足,作物壮。立夏,夏之始。小满,暴雨南多,北方少雨,作物饱满。

24节气的由来及其意义

1、24节气是我国民间传统节令。早在周朝和春秋时代就用土圭测日影办法而定夏至、冬至、春分、秋分。二十四节气是把一年内太阳在黄道上的位置变化和引起的地面气候的演变次序,将全年平分为二十四等份,并给每个等份起名,这就是24节气由来。

2、节气的由来 二十四节气起源于黄河流域,是古代中国劳动人民长期经验的积累和智慧的结晶。远在春秋时代,就定出仲春、仲夏、仲秋、仲冬等节气。经过不断地改进后,到了秦汉年间已完全确立二十四节气。公元前104年,由邓】平等制定的《太初历》,正式把二十四节气订于历法。

3、节气的由来如下:历史背景:二十四节气是我国劳动人民独创的文化遗产,早在周朝和春秋时代,人们就开始使用土圭测日影的方法来确定夏至、冬至、春分、秋分这四个重要的节气。天文依据:二十四节气是根据太阳在黄道上的位置来划分的。

4、二十四节气,是上古时代人们根据地球在黄道(即地球绕太阳公转的轨道)上的位置变化而制定的,每一个节气分别相应于太阳在黄道上每运动15°所到达的一定位置而制定的气候规律。 地球绕太阳运行的轨道古人命名为“黄道”,也称“日道”,将黄道等比例分成24份,之间相隔15° ,就形成了24个节气。

5、节气的天文意义主要体现在它是基于太阳在黄道上的位置变化而制定的,用以反映季节的变化。节气的制定与天文现象 24节气是地球绕太阳旋转一周(一年)中,太阳自黄经零度起,每运行15度便为一个节气,共经历24个节气。这一制定方式深刻体现了古人对天文现象的深刻认识和精准把握。

本文来自作者[gd711]投稿,不代表广达号立场,如若转载,请注明出处:https://gd711.cn/kepu/202509-15685.html

评论列表(3条)

我是广达号的签约作者“gd711”

本文概览:每个节气的时间,含义和风俗 时间:公历5月5日前后。含义:播种的季节来临。风俗:祭拜土地神,感谢土地神赐予丰收。立夏:时间:公历6月7日前后。含义:夏季的开始。风俗:吃樱桃或粽...

文章不错《传统节气含义(节气 传统)》内容很有帮助